防犯や防災時に役立グッズが多数 「備えて安心グッズのお店」

お得なわけあり商品を多数取り揃え 「訳ありお得館」

厳選デジタルグッズのお店 「おもしろデジモノのデジモノ屋」

厳選食品お取り寄せのお店 「まんぷく屋」

美と健康を考えるお店 「La beaut」

新年度 ― 2009年04月01日 13時30分56秒

年が変わったと思ったら、もう4月!

新しい年度が今日から始まりました。

年度替りはいろいろ作業が多く、気がついたら変っていたというかんじなんですが、学校でも新任の先生が数人入り、私の働いている部署にも一人来られています。

この部署は私が来てから毎年先生が変わり、居着かない部署になっています。

私がいじめてるんじゃないかなどと冗談交じりにいわれることもあります。(^_^;)

今回の先生は今年大学を卒業したばかりの新米先生です。続いてくれると良いのですが・・・!

新しい年度が今日から始まりました。

年度替りはいろいろ作業が多く、気がついたら変っていたというかんじなんですが、学校でも新任の先生が数人入り、私の働いている部署にも一人来られています。

この部署は私が来てから毎年先生が変わり、居着かない部署になっています。

私がいじめてるんじゃないかなどと冗談交じりにいわれることもあります。(^_^;)

今回の先生は今年大学を卒業したばかりの新米先生です。続いてくれると良いのですが・・・!

LinkStationを買っちゃいました。 ― 2009年04月03日 10時58分35秒

個人使用なのですが、バッファローのLinkStationを購入しました。

今迄にも、LAN接続のドライブを使っていたのですが、機能面で不満があり、値段も手ごろなので思い切って購入しました。

買ったドライブはハードディスクを4台まで接続できるのですが、購入時には1TBが1台装着されているタイプで、自分で増やせるようになっています。

DLNAやiTuneサーバーなどの機能をはじめ、PCの電源と連動するので、便利です。

今まで使っていた製品では電源は本体のスイッチで行っていて、普段作業をする場所から離れた所に置いていることもあり、面倒に感じていたので、この機能はありがたいです。

それにハードディスクの増設も簡単にできますし、RAIDなども構成できるので、用途に合わせてカスタマイズが可能なのも選んだ理由の一つです。

今は容量に不足はないので、そのままですが、今後ハードディスクを増設し、RAIDなども利用してみたいと思っています。

今迄にも、LAN接続のドライブを使っていたのですが、機能面で不満があり、値段も手ごろなので思い切って購入しました。

買ったドライブはハードディスクを4台まで接続できるのですが、購入時には1TBが1台装着されているタイプで、自分で増やせるようになっています。

DLNAやiTuneサーバーなどの機能をはじめ、PCの電源と連動するので、便利です。

今まで使っていた製品では電源は本体のスイッチで行っていて、普段作業をする場所から離れた所に置いていることもあり、面倒に感じていたので、この機能はありがたいです。

それにハードディスクの増設も簡単にできますし、RAIDなども構成できるので、用途に合わせてカスタマイズが可能なのも選んだ理由の一つです。

今は容量に不足はないので、そのままですが、今後ハードディスクを増設し、RAIDなども利用してみたいと思っています。

SSDも買っちゃいました。 ― 2009年04月09日 10時51分05秒

ネットワーク接続のハードディスクに続いて、個人的な購入ですが、SSDを買いました。

買ったのはPHOTOFASTのSSDで以前職場で買ったSSDと同じメーカーのSSDです。

ただ、職場で買ったのは、V2なんですが今回買ったのは新しいバージョンのV3です。

容量は128GBなのですが、ネットドライブがあるので、PC上ではそれほど大きな容量は必要ないので、金額的なこともあり128GBにしました。

カタログスペックでは、リード200MとなっていてV2よりも若干下がっていますが、プチフリ対策がされているタイプでこちらのほうが安心して使えるのではないかと思っています。

早速取付て見たのですが、なぜか思ったほど速度が出ず120M程度でとどまっています。

いろいろ調べていたら、私の使っているノートPCのSATAコントローラーがSATAⅡではないことが判明!

SATAⅡは転送速度が300Mですが、SATAは150Mということで、性能をフルに発揮できないマシンだったのです。(>_<)

それでもハードディスクに比べれば3倍以上の速度が出ていて動作はかなり改善されました。

ちょっと残念な気もしないではないですが、OSの起動までの時間がかなり短縮されたし、ソフトなどの起動もスムーズになったので、今回はこれでよしとしておきます。

買ったのはPHOTOFASTのSSDで以前職場で買ったSSDと同じメーカーのSSDです。

ただ、職場で買ったのは、V2なんですが今回買ったのは新しいバージョンのV3です。

容量は128GBなのですが、ネットドライブがあるので、PC上ではそれほど大きな容量は必要ないので、金額的なこともあり128GBにしました。

カタログスペックでは、リード200MとなっていてV2よりも若干下がっていますが、プチフリ対策がされているタイプでこちらのほうが安心して使えるのではないかと思っています。

早速取付て見たのですが、なぜか思ったほど速度が出ず120M程度でとどまっています。

いろいろ調べていたら、私の使っているノートPCのSATAコントローラーがSATAⅡではないことが判明!

SATAⅡは転送速度が300Mですが、SATAは150Mということで、性能をフルに発揮できないマシンだったのです。(>_<)

それでもハードディスクに比べれば3倍以上の速度が出ていて動作はかなり改善されました。

ちょっと残念な気もしないではないですが、OSの起動までの時間がかなり短縮されたし、ソフトなどの起動もスムーズになったので、今回はこれでよしとしておきます。

エクセルでデータのコピー ― 2009年04月10日 16時18分26秒

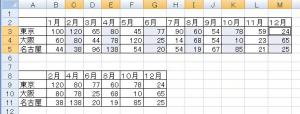

エクセルを使っていて、データをコピーすることがよくあります。

並んでいるデータをコピーする場合はマウスでコピーする範囲を選択すればよいのですが、離れたデータをコピーする際、個別にコピーを繰り返すのは面倒ですよね!

画像のように1か月単位で登録されているデータのうち、偶数月のデータだけを違う表にコピーする場合などです。

1年を通じての表とは別に偶数月の表がある場合、コピーと貼り付けを6回繰り返すのは面倒です。

そこで、偶数月のデータをすべて選択し、一気にコピーしてしまいます。

離れたところにあるセルを選択する場合は、キーボードの「Ctrl」キーを押しながら、マウスを使ってコピーするセルを選択します。

選択できたら、コピーを実行したのち、偶数月の貼り付けたい表の一番左上にカーソルを合わせ、貼り付けを実行します。

画像の表であれば、貼り付ける際に、東京の2月のセルにカーソルを合わせて貼り付けを行えば、偶数月のデータがすべてコピーされます。

選択は複数回行う必要はありますが、一度の貼り付けでデータをコピーできるので、覚えておけば便利だと思います。

並んでいるデータをコピーする場合はマウスでコピーする範囲を選択すればよいのですが、離れたデータをコピーする際、個別にコピーを繰り返すのは面倒ですよね!

画像のように1か月単位で登録されているデータのうち、偶数月のデータだけを違う表にコピーする場合などです。

1年を通じての表とは別に偶数月の表がある場合、コピーと貼り付けを6回繰り返すのは面倒です。

そこで、偶数月のデータをすべて選択し、一気にコピーしてしまいます。

離れたところにあるセルを選択する場合は、キーボードの「Ctrl」キーを押しながら、マウスを使ってコピーするセルを選択します。

選択できたら、コピーを実行したのち、偶数月の貼り付けたい表の一番左上にカーソルを合わせ、貼り付けを実行します。

画像の表であれば、貼り付ける際に、東京の2月のセルにカーソルを合わせて貼り付けを行えば、偶数月のデータがすべてコピーされます。

選択は複数回行う必要はありますが、一度の貼り付けでデータをコピーできるので、覚えておけば便利だと思います。

バーチャルマシンの変換 ― 2009年04月20日 14時50分45秒

Hyper-Vを使う前はVMWareServerを使っていて、その時に作成した仮想マシンが変換できるかどうか試してみたいと思います。

HyperーVには、VMWareESXサーバーなどで作成した仮想マシンを変換してHyper-Vで動かすことができるのですが、VMWareServerに関してはどうも対象外のようですが、物は試しでやってみました。

まず、VMWareで作成した仮想マシンをSCVMMのライブラリに登録します。

これは、単純にライブラリのフォルダに仮想マシンをコピーするだけです。

ライブラリに登録できたら、「バーチャルマシンの変換」をクリックして、仮想マシンを選択します。

ほかは仮想マシン作成とほとんど同じなので、それほど戸惑うことはないのですが、作成した仮想マシンを起動させても全く立ち上がりませんでした。

やはりESXでないとダメなようですね!

HyperーVには、VMWareESXサーバーなどで作成した仮想マシンを変換してHyper-Vで動かすことができるのですが、VMWareServerに関してはどうも対象外のようですが、物は試しでやってみました。

まず、VMWareで作成した仮想マシンをSCVMMのライブラリに登録します。

これは、単純にライブラリのフォルダに仮想マシンをコピーするだけです。

ライブラリに登録できたら、「バーチャルマシンの変換」をクリックして、仮想マシンを選択します。

ほかは仮想マシン作成とほとんど同じなので、それほど戸惑うことはないのですが、作成した仮想マシンを起動させても全く立ち上がりませんでした。

やはりESXでないとダメなようですね!

最近のコメント