防犯や防災時に役立グッズが多数 「備えて安心グッズのお店」

お得なわけあり商品を多数取り揃え 「訳ありお得館」

厳選デジタルグッズのお店 「おもしろデジモノのデジモノ屋」

厳選食品お取り寄せのお店 「まんぷく屋」

美と健康を考えるお店 「La beaut」

BIRTのインストール ― 2008年06月16日 09時28分23秒

前回、iReportがうまくいかなかったので、今回はもう一つの帳票ツールである、EclipseBIRTを試してみたいと思います。

iReportについては、また改めて試してみるつもりです。

BIRTは元々がEclipseのプラグインとして開発されているので、現在インストールされているEclipseに追加していきます。

http://download.eclipse.org/birt/downloads/

からインストールできます。

現在のバージョンは2.2.2です。

私の場合はすでにEclipseがインストールされているので、「Framework」を選択しますが、Eclipse込でインストールする場合には「All-in-One」を選んでください。

BIRTのみを使う場合には、「RCP Designer」をインストールすると、良いようです。(使っていないので、詳細はわかりません)

ダウンロードしたら解凍し、Eclipseのフォルダにコピーします。

Eclipseを起動し、BIRTがインストールされているか確認します。

Eclipseの右上に「パースペクティブを開く」というボタンがあるので、クリックし、「レポートデザイン」が追加されていることを確認します。

うまく追加されているようです。(^_^)

これでBIRTが使える状態になっているので、次は実際に使えるか試してみたいと思います。

iReportについては、また改めて試してみるつもりです。

BIRTは元々がEclipseのプラグインとして開発されているので、現在インストールされているEclipseに追加していきます。

http://download.eclipse.org/birt/downloads/

からインストールできます。

現在のバージョンは2.2.2です。

私の場合はすでにEclipseがインストールされているので、「Framework」を選択しますが、Eclipse込でインストールする場合には「All-in-One」を選んでください。

BIRTのみを使う場合には、「RCP Designer」をインストールすると、良いようです。(使っていないので、詳細はわかりません)

ダウンロードしたら解凍し、Eclipseのフォルダにコピーします。

Eclipseを起動し、BIRTがインストールされているか確認します。

Eclipseの右上に「パースペクティブを開く」というボタンがあるので、クリックし、「レポートデザイン」が追加されていることを確認します。

うまく追加されているようです。(^_^)

これでBIRTが使える状態になっているので、次は実際に使えるか試してみたいと思います。

BIRTセミナー ― 2008年06月21日 10時56分17秒

EclipseBIRTが使えるかいろいろ情報を集めているのですが、なかなか情報がないですね!

書籍は英語の物が2~3冊ある程度で、日本語の解説書などは皆無と言って良い状況でした。

そんな中、ネットをいろいろ検索していると、BIRTのセミナーというのをみつけました。

どんなものかと見てみると、2日間で基礎的な事を教えてくれるそうなのですが、値段は10万円と高額でちょっと無理かなあと思ったのですが、一番ダメだと思ったのがマニュアルが英語で英文マニュアルを読める人が対象となっていました。

正直言って英語のマニュアルが読めるんだったらセミナーは必要ないんですよね!

英語をもっとまじめに勉強すればよかったなぁ!

書籍は英語の物が2~3冊ある程度で、日本語の解説書などは皆無と言って良い状況でした。

そんな中、ネットをいろいろ検索していると、BIRTのセミナーというのをみつけました。

どんなものかと見てみると、2日間で基礎的な事を教えてくれるそうなのですが、値段は10万円と高額でちょっと無理かなあと思ったのですが、一番ダメだと思ったのがマニュアルが英語で英文マニュアルを読める人が対象となっていました。

正直言って英語のマニュアルが読めるんだったらセミナーは必要ないんですよね!

英語をもっとまじめに勉強すればよかったなぁ!

手書きOCR ― 2008年06月24日 10時00分33秒

今学校では、来年の受験に向けての準備を進めているところなのですが、その中で私が今かかわっているのが、OCRの導入です。

願書などの手書き文字をスキャナーで読み取りデータに変換するためのソフトを検証しています。

スキャナーは2週間のレンタルで借り、OCRソフトは体験版で検証しているのですが、小型のスキャナーなのですが、読み取りは十分な速度だと思っています。

問題はOCRのほうなのですが、このソフトは専用のエディターで作成したフォーマットでないと読み取りができないため、願書のフォーマットを作成するところから始めています。

サンプルもあり、まずはサンプルを使ってどの程度認識するのか確認したのですが、私は字がかなり下手なのですが、丁寧に書いたものと普通に書いたものでスキャンをしてみました。

普通に書いた文字に関しての認識率はやはり厳しいようで、ひらがなも半分以上まちがっていましたが、丁寧に書いたほうは、ある程度認識してくれるようです。

複数の先生に記入をお願いし数人の文字で確認したのですが、数字などでも間違いが起こっています。

ただ、このソフトには、スキャンしたイメージと変換したデータを項目ごとに比較できるようになっているので、修正は比較的簡単に行えると思うのですが、ソフトを使う関係上作業の分担ができないのが問題ですね!

試験の自動採点などもできるようで、入試に使用できればかなり採点にかかる負担も減るのではないかとおもいます。

フォーマットの作成などはそれほど難しいことではないので、認識率についてのサンプルをもう少し増やして、結論を出したいと思います。

願書などの手書き文字をスキャナーで読み取りデータに変換するためのソフトを検証しています。

スキャナーは2週間のレンタルで借り、OCRソフトは体験版で検証しているのですが、小型のスキャナーなのですが、読み取りは十分な速度だと思っています。

問題はOCRのほうなのですが、このソフトは専用のエディターで作成したフォーマットでないと読み取りができないため、願書のフォーマットを作成するところから始めています。

サンプルもあり、まずはサンプルを使ってどの程度認識するのか確認したのですが、私は字がかなり下手なのですが、丁寧に書いたものと普通に書いたものでスキャンをしてみました。

普通に書いた文字に関しての認識率はやはり厳しいようで、ひらがなも半分以上まちがっていましたが、丁寧に書いたほうは、ある程度認識してくれるようです。

複数の先生に記入をお願いし数人の文字で確認したのですが、数字などでも間違いが起こっています。

ただ、このソフトには、スキャンしたイメージと変換したデータを項目ごとに比較できるようになっているので、修正は比較的簡単に行えると思うのですが、ソフトを使う関係上作業の分担ができないのが問題ですね!

試験の自動採点などもできるようで、入試に使用できればかなり採点にかかる負担も減るのではないかとおもいます。

フォーマットの作成などはそれほど難しいことではないので、認識率についてのサンプルをもう少し増やして、結論を出したいと思います。

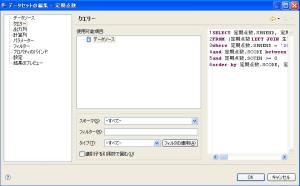

BIRTデータセットの設定 ― 2008年06月30日 10時38分09秒

前回、EclipseBIRTのインストールが完了したので、データベースからデータを取得し、レポートの形にしていきます。

Eclipse自体で、データベースへの接続は完了しているので、BIRTで使えるようにしていきます。

「データ・ソース」にはすでにデータベースは登録されていますので、今回はデータセットに必要なテーブルを登録していきます。

「データ・エクスプローラー」の「データセット」にマウスを合わせ右クリックで「新規データセット」を選びます。

新規の画面が表示され、「データセット名」、「データソース」、「データセットの型」に、それぞれ値を入れていきます。

データセット名は自由につけられるのですが、基本はテーブル名や作業にあった名前を入れておきます。

「データソース」は登録してある「データソース」が一覧で表示されるので、データソースを複数登録してある場合には、必要なデータセットを選択します。

「データセットの型」は、「SQLSelectクエリ」を今回は指定しました。

設定が完了したら、「次へ」のボタンを押して、クエリーを作成します。

SQL文を記入しデータを取得します。

SQL文を入力したら、「終了」ボタンを押して完了してください。

データセットに追加したデータセットが登録されているはずです。

追加されたデータセットで右クリックし、「編集」をクリックすると、編集画面が出てきます。

この画面では、データの修正やパラメータの追加、データのプレビューなどもできるようになっています。

必要な情報を抽出できているか確認するときや、フィルターでデータを絞り込む時などもここで修正することができます。

データセットの登録が完了したので、次はレポートにデータを表示させていきたいと思います。

Eclipse自体で、データベースへの接続は完了しているので、BIRTで使えるようにしていきます。

「データ・ソース」にはすでにデータベースは登録されていますので、今回はデータセットに必要なテーブルを登録していきます。

「データ・エクスプローラー」の「データセット」にマウスを合わせ右クリックで「新規データセット」を選びます。

新規の画面が表示され、「データセット名」、「データソース」、「データセットの型」に、それぞれ値を入れていきます。

データセット名は自由につけられるのですが、基本はテーブル名や作業にあった名前を入れておきます。

「データソース」は登録してある「データソース」が一覧で表示されるので、データソースを複数登録してある場合には、必要なデータセットを選択します。

「データセットの型」は、「SQLSelectクエリ」を今回は指定しました。

設定が完了したら、「次へ」のボタンを押して、クエリーを作成します。

SQL文を記入しデータを取得します。

SQL文を入力したら、「終了」ボタンを押して完了してください。

データセットに追加したデータセットが登録されているはずです。

追加されたデータセットで右クリックし、「編集」をクリックすると、編集画面が出てきます。

この画面では、データの修正やパラメータの追加、データのプレビューなどもできるようになっています。

必要な情報を抽出できているか確認するときや、フィルターでデータを絞り込む時などもここで修正することができます。

データセットの登録が完了したので、次はレポートにデータを表示させていきたいと思います。

最近のコメント